Dagli Atlanta Child Murders al True Crime: come sono nati i serial killer

Scritto da: Mario Arturo Iannaccone

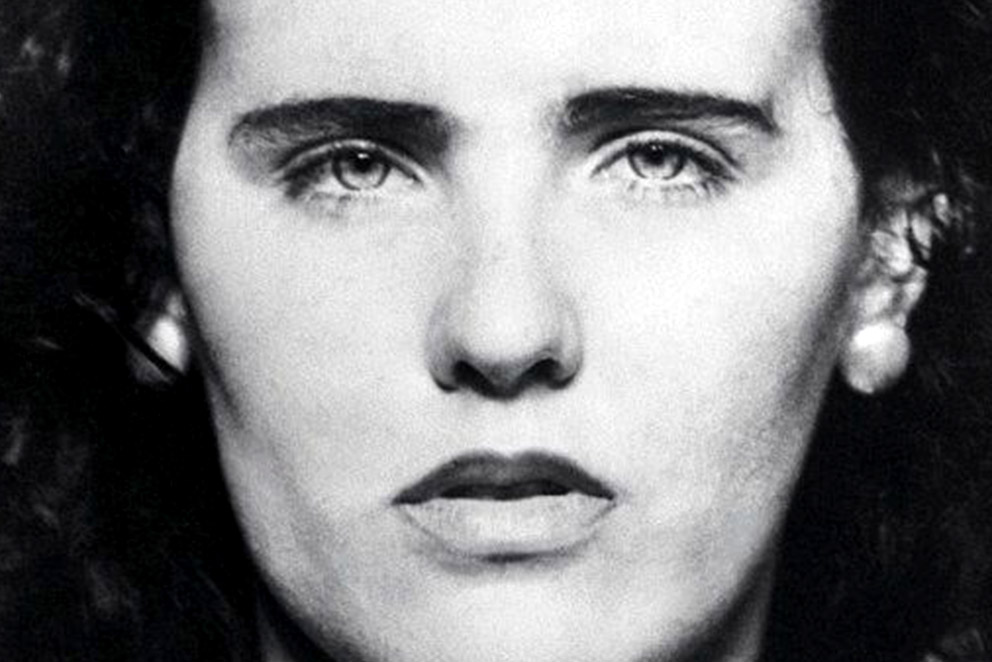

Una mattina del 1947 una ragazza fu trovata a Los Angeles tagliata a metà. Si chiamava Elizabeth Short ma restò nota con il soprannome di Black Dahlia. Tra le sue frequentazioni, che comprendevano il jet-set del cinema e i surrealisti espatriati, si è sempre sospettato si nascondesse un serial killer.

Ma allora la parola serial killer non esisteva.

Prima di chiamarsi serial killer, gli assassini seriali erano chiamati “belve” o “maniaci” o, ancora, “mostri”. È probabile che spesso — in mancanza di tecniche poliziesche adeguate — restassero ignoti. Erano studiati dai cultori di storie gotiche, dai teologi oppure dagli alienisti, dai frenologi, dagli scienziati positivisti.

Dall’imprendibile Jack lo Squartatore sino all’intellettuale teorico della morte della serie televisiva «Hannibal», il serial killer è diventato, nel corso della seconda metà del Novecento, una figura stabile nel sistema dello spettacolo e nelle pagine della cronaca. Ma la strada per l’affermazione, se così si può dire, del seriale come tipo speciale di criminale, è stata lunga e tortuosa. Ha impegnato giuristi, filosofi, criminologi, psichiatri, legislatori e molti letterati.

Tra XVIII e primi decenni del XIX secolo, i tedeschi ebbero una serie impressionante di assassini cannibali, i francesi e gli inglesi di dottori omicidi, ma furono gli americani a superare ogni nazione per varietà e numero di assassini seriali sicuramente per la vastità del territorio e lo scarso controllo sociale.

Dagli spiritisti Bloody Benders — che uccidevano in una casetta del Kansas — al dottor H. H. Holmes, impresario della morte che costruì un intero palazzo a Chicago nel quale sparirono decine di persone in un inaudito labirinto di camere, corridoi ciechi, stanze con pareti girevoli e sotterranei; dall’Uomo con l’Accetta di New Orleans che uccideva persone che “non amavano il jazz”, all’Uomo Alligatore che sopprimeva avventori della sua taverna, dati in pasto ai sauri.

Nonostante i casi scoperti si moltiplicassero non si sentì la necessità di definire questo tipo di assassini che colpivano a “puntate” (serial) sino alla fine degli anni Settanta, quando qualche psichiatra e qualche poliziotto iniziò a porsi il problema. Dopo un ventennio di calma, una serie di casi clamorosi gettarono nel panico gli USA.

Dal 1969, i casi di Zodiac, della banda Manson, di John Wayne Gacy — il killer che si vestiva da clown affascinando Stephen King— e David Berkowitz (Son of Sam), furono letti come una nuova emergenza sociale che cominciò ad affascinare scrittori sino a provocare in alcuni crisi di coscienza, come accadde a Truman Capote, o a non provocarne affatto come successe a Patricia Highsmith.

Questi assassini non colpivano nei bassifondi, come accadeva prima, ma nei tranquilli quartieri borghesi: invadevano la serenità delle case e dei centri commerciali. Furono descritti come una mutazione, un nuovo tipo umano mobile, maschio e bianco. Forse un prodotto del permissivismo della contestazione? Così pensava Reagan che lanciò una crociata contro le conseguenze dei Sixties ottenendo un cambiamento della legislazione e un rafforzamento delle strutture che dovevano monitorare la criminalità, raccogliere informazioni, studiare il fenomeno. Nel cinema reaganiano degli anni Ottanta, inevitabilmente, la ragazza più morigerata dei film “slasher”, chiamata Final Girl, sopravviveva alle amiche più promiscue.

Il caso limite fu quello degli Atlanta Child Murders (1979-1981), una catena di omicidi di ragazzini che avvennero ad Atlanta. Il caso fece temere scontri razziali. Gruppi di pressione locali, comitati di vittime, esperti e politici affrontarono in modo nuovo il fenomeno e molti soldi furono stanziati per affrontarlo. Il Governo repubblicano fece sentire la propria presenza organizzando strutture investigative che prima non esistevano. Alla fine fu accusato un uomo, Wayne Williams, che probabilmente non era il serial killer ma che tuttavia era un assassino.

Proprio durante il caso Atlanta Child Murders fu coniato il termine “serial killer” (il nome derivava dai serial televisivi) e fu organizzata una speciale unità chiamata Behavioral Science Unit (BSU) che rilanciò la declinante Accademia FBI di Quantico. I giornali, agli inizi degli anni Ottanta, magnificavano le doti dei superesperti chiamati “profiler”: psichiatri addestrati a “pensare come gli assassini seriali” e a stilare i “profili” che dovevano predire dove e come gli assassini seriali avrebbero colpito.

Si diffuse una terminologia che fu subito acquisita dagli scrittori: scena del crimine, modus operandi, signature. Romanzieri e cineasti iniziarono a ottenere la consulenza dell’FBI — a partire dal film Il silenzio degli innocenti — rendendo famosa nel mondo questa nuova categoria di esperti.

Alla fine del 1978, il regista John Carpenter, con Halloween, vinceva al botteghino con un film a basso costo e da quel momento il genere del “cinema sui serial killer”, già in ascesa, subì un incremento esponenziale, subito seguito da una fioritura senza precedenti di romanzi sul tema e, pochi anni più tardi, dalle serie televisive in cui comparivano sempre più frequentemente serial killer preparando un futuro in cui gli assassini sarebbero apparsi non più come nemesi bensì come eroi. (Dexter, Hannibal e altri).

Mentre la televisione cosiddetta “tabloid” si adeguava e i telegiornali si riempivano di notizie su serial killer veri e presunti (talvolta inventati), Anne Rule, scrittrice amica di quello che ignorava fosse uno dei peggiori (e più fotogenici) serial killer del secolo — Ted Bundy —, diventava miliardaria con il libro Un estraneo al mio fianco. Era l’ascesa definitiva del genere “True Crime”, il racconto del crimine reale, che aveva avuto il suo primo appassionato in Edmund Pearson (1880-1937) cultore degli omicidi perfetti e misteriosi, apparentemente privi di movente, padre del True Crime.

Dopo il 1983 il “panico da serial killer” fu esagerato ad arte.

Il serial killer divenne da allora un elemento fisso nell’industria dello spettacolo, nella cronaca e nella cultura popolare da usare per opposte agende politico-culturali. Come perverso prodotto della cultura permissiva, come eroe sadiano oltre il bene e il male o come prova che la famiglia che ne generava a decine era un’istituzione da superare. Anche le amministrazioni democratiche continuarono la lotta ai serial killer, cambiando la loro agenda: la responsabile di quel male non era più la società, ma la famiglia. Psichiatri e femministe, predicatori e scienziati, poliziotti e scrittori, registi, neurologi e supercops della BSU da allora battagliano nel cinema, nel romanzo e in televisione per cogliere l’ancora misteriosa essenza dell’assassino “ricreazionale”… a volte malato, a volte semplicemente malvagio.

Meglio regnare all’inferno è la prima storia culturale dell’omicidio seriale tra letteratura e cinema, televisione e criminologia, scienza, politica e televisione. Che risponde anche a una domanda formulata per la prima volta 70 anni fa: chi ha ucciso e tagliato in due la povera Black Dahlia, il 15 gennaio 1947?

---

In foto: Elizabeth Ann Short, nota come Black Dahlia (Boston, 29 luglio 1924 – Los Angeles, 15 gennaio 1947)

|

|

Mario Arturo Iannaccone Meglio regnare all'inferno |